万科集团大梅沙总部 黄指南/摄配资炒股官方网

本报(chinatimes.net.cn)记者张蓓 见习记者 黄指南 深圳报道

9月17日,万科集团(000002.SZ)(下称“万科”)官网低调更新,标志着酝酿已久的组织架构调整正式靴子落地。此次调整不仅是深铁入驻以来最大规模的人事与组织再造,也是万科历史中一次颠覆式的架构变革。

从结构上看,万科原华东、南方、北京、西南、华中等大区公司被整体拆解,取而代之的是由集团总部直接管理的16个城市公司,包括北京、深圳、上海、广佛等核心一线与重点二线城市。

与此同时,总部也同步优化事业板块,设置物业、商业与酒店、长租公寓、物流等8个事业部,聚焦于经营性业务的纵深发展。过去那种以“区域为王”的管理方式,正被一种更贴近业务的组织逻辑所取代。

据接近万科人士透露,该轮调整在今年中期会议前后已基本成型,当时新旧团队已进入交接期,新一任城市总与核心团队之间的磨合亦已推进一段时间。这次官网信息更新,只是阶段性工作节奏中的一环。

多位业内观察人士认为,万科此番架构重塑并非单纯的管理层级优化,更反映出深铁全面主导下的战略再定位。从年初的财务止血、老将回归,到如今组织再造,万科正试图通过系统性的结构调整,为“稳定经营”与“转型突破”奠定基础。

刀刃向内,万科新旧融合

2017年“宝万之争”尘埃落定后,深圳地铁以663亿元接手华润和恒大合计29.38%的万科股权,成为这家民营龙头的第一大股东,也正式拉开了国资与职业经理人共治的新阶段。

不同于此前的财务投资者角色,深铁此番介入并未止步于股权,而是通过持续“输血”与人事主导,逐步重塑万科的管理骨架与战略逻辑。

今年年初,万科董事会的改组成为其治理结构调整的分水岭,更是架构调整的重要伏笔。

彼时,郁亮卸任董事会主席,祝九胜、朱旭等多位核心高管同步离任,深铁系高管开始全面接管公司战略与人事主导权,标志着万科正式进入以大股东为核心的治理时代。

业内普遍认为,这是深铁全面导入其管理方式的开端,也预示着“万科经理人”的时代告一段落。

以深铁集团董事长辛杰兼任万科董事会主席为起点,深铁旗下干部大规模进入万科关键岗位。财务、纪检、法务等职能系统全面换挡,核心岗位由深圳国资背景干部担任,其中不乏深铁置业与深圳国资体系的骨干力量。

这一波并非单纯替换个别岗位,而是有意图地将管控逻辑深植于万科内部,构建更强硬的总部协调与决策机制。

此次组织调整的核心在于管理层级扁平,现行的3级管控体系将退出历史舞台,取而代之的是更紧凑的“集团—区域、事业部”的模式。

采购、财务、人事等后台关键职能上收集团统一管理,区域公司则被重塑为执行性平台,仅保留与项目直接相关的业务环节。

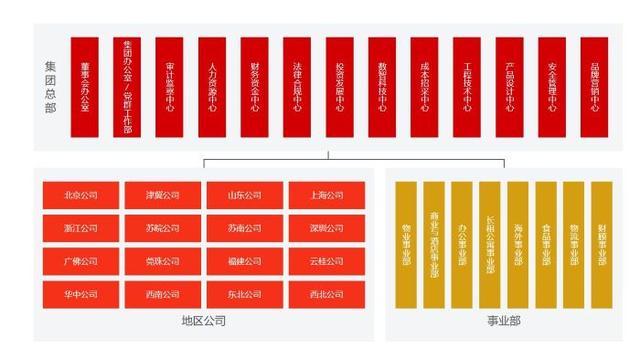

具体来看,万科本次组织架构调整聚焦“能力集约化”“风险系统防控”“组织高效精简”三大目标,构建集团总部、地区公司、事业部架构。

集团总部作为战略中枢,统筹风险控制、战略运营、资产管理和科技创新四大职能,强化战略制定与风险管控。

此外,地区公司作为一线执行主体,承担地产开发主责并统筹属地业务,通过整合原区域及城市公司组建。而事业部定位专业运营平台,聚焦经营性业务轻资产服务输出。

图源:万科官网

这一转型并非突袭,而是有步骤地深度演化。去年3月初,万科南方区域宣布调整组织架构,将原有的12个公司变为8个。次月,其上海区域将15个城市公司重组为8个地区公司,北京区域则重组合并为7个地区公司。

到了去年10月,万科区域公司实现“七变五”调整,原来的七大区域公司缩减为五个,原本的东北区域、西北区域调整为总公司,总公司只设置一套管理职能,对片区内各城市项目进行集约管理。

与此同时,万科成立了开发经营本部,由总部直接接管上海、广佛等城市公司的重大项目,削弱区域公司的自主权。而这些逐步推进的调整,早已削弱了区域本部的职能边界,撤销便成为水到渠成的最优解。

据市场相关人士于去年10月向媒体披露,当时万科各区域本部已基本转变为开发经营本部的“前线指挥机构”,其内部组织架构已全面精简,不再保留后台支持类职能部门,仅保留与具体项目直接相关的核心业务职能单元。

在区域公司的人事安排上,北京公司由来自大股东深铁集团的李刚、王智余分别担任总经理和常务副总经理,体现出大股东对核心区域的直接掌控。其余15位地区公司总经理中,既有“老万科人”,也有近年来外部回流的中高层骨干,绝大多数都从万科体系内成长起来。

扩张周期中,设立区域平台是为放权提速、提升地方反应能力;但当行业进入缩量周期后,区域制弊端愈发凸显,权责不清、资源浪费、指令错配等问题频发,成为公司效率和风控的软肋。

而市场对于这场万科架构变局的关注,不仅是人事权力的此消彼长,更在于深铁模式与万科机制之间能否实现有效融合。

多元化业务挥刀瘦身,冰雪业务断舍离

在2025年中期工作会议上,万科管理层反思了企业自身的问题:过往管理体系存在一定缺失,多赛道布局超出公司承载能力,形成大量低效投资,导致经营陷入被动,需要进行战略转型和组织变革。

而战略转型的落地,比组织变革来得更迅速,也更迫切。8月26日,万科将其冰雪业务大部分出售予香港中旅(00308.HK)。香港中旅中期业绩中,于报告期后事项一栏中,披露了其与万科就冰雪业务的收购事宜。

据悉,香港中旅与万科旗下长春万科、万科酒店及相关方签署协议,收购吉林松花湖国际度假区开发有限公司与北京万冰雪体育有限公司各75%的股权。这次交易,覆盖了万科冰雪板块中最核心的轻重资产。

其中重资产部分,包括吉林松花湖滑雪度假区、西武王子大饭店、瞻云Salomon酒店、青山公寓和商业街等;轻资产则是万冰雪公司所积累的雪场开发、运营、咨询和滑雪教学等能力,包含累计管理9家雪场。

万科进入冰雪领域是在2011—2021年这十年间,房地产市场回报丰厚,带来大量现金流,房企纷纷开启转型或第二赛道。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉向《华夏时报》表示,房企布局冰雪产业主要有三重考量:一是预判房地产增速放缓而提前转型;二是利用资金优势分散风险或借力资本运作;三是顺应国家政策,抢占当前低投入高潜力的市场蓝海。

彼时,房企依托资金优势布局冰雪产业,抢占政策与投资先机,强化政企合作以助力土地获取和开发,并挖掘冰雪文旅地产价值。冰雪经济兼具流量聚集效应,既能带来稳定现金流,又可导流房地产客源。

然而,转型的愿景与现实之间,存在系统性的落差。冰雪产业的运营逻辑与地产开发截然不同,需依赖精细化管理、长周期培育与高资本沉淀。

李宇嘉直言:“冰雪经济赛道并非房企的传统优势所在。”在他看来,只有依靠地产项目稳定现金流持续输血,待新兴业务培育成熟并实现盈利后,才能反哺主业。

但留给万科输血的时间显然已经不多。近两年,行业深度调整持续推进,资金链紧张成为常态。雪场作为重资产、长回报周期项目,在当前环境下更显负担。

更何况,全国多个省市密集投入冰雪建设,行业由“蓝海”快速转向“红海”。

事实上,万科的冰雪业务在企业体系内部早已“边缘化”。早在2020年底,其就撤销了独立的冰雪事业部,并将相关业务并入酒店及度假事业部统一管理。从万科财报来看,该业务的营收长期处于边缘地位。2024年,万科冰雪接待客流80万人次,同比增长10%;收入3.1亿元,同比增长11%,占万科全年营收比例仅为0.09%。

在李宇嘉看来,此次万科出售冰雪业务,除了剥离非主业,聚焦地产开发和运营之外,更重要的是通过这种资产剥离,回笼资金,降低负债,并提升运营效率,迎接未来竞争。

对万科而言,这场冰雪“断舍离”更像是一次生存策略的调整,而非对愿景的否定。

2025年上半年,万科亏损119.47亿元。一系列资产出清动作背后,是“尽快回血”的现实需求。

在此背景下,大股东深铁仍持续输血支持。9月16日晚,万科公告称,深铁已向其提供新一笔不超过20.64亿元的借款,期限三年,利率为LPR减66个基点,为年内第九次资金支持。至此,深铁累计对万科提供借款约260亿元。

责任编辑:张蓓 主编:张豫宁

世诚策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。